|

二00五年北京市民政事业发展统计公报 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

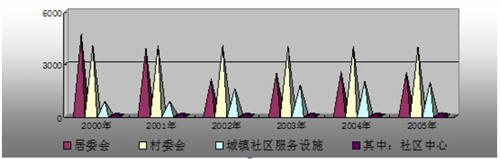

二00五年北京市民政事业发展统计公报 2005年,我市各级民政部门在市委、市政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大、十 六届三中、四中和五中全会精神,倡导“以民为本、为民解困”的民政工作宗旨,强化自身能力建设,各项工作平稳推进,民政事业呈现出良好发展势头。 一、社区建设、村民自治等工作蓬勃发展 按照市委、市政府的部署和要求,完成《关于加强街道干部力量的意见》、《关于街道实行大科制改革的调研报告》和《关于进一步完善和加强街道‘一站式’办公大厅建设的调研报告》等。制定《街道办事处印章管理使用办法》,为明确街道印章使用范围,规范街道办事处印章使用,避免“无依据”盖章行为,进一步提高街道办事处的依法行政水平。 社区服务功能进一步拓展,96156热线提供家政、综合维修、生活配送、租赁服务、文体娱乐、咨询服务等6大类200余项服务,拥有1000多家服务商和150余支区街自管队伍。开通社区法律咨询热线,17707人次通过热线获得免费法律援助。开展96156心理健康咨询热线活动,受理心理咨询电话2069个。96156共收到近80万个服务需求,其中咨询服务总量50余万个,服务请求总量26万个。以社区居委会上网为重点,推进社区管理信息系统的普及应用。2193个社区完成数据同步工作,数据的数量和质量都有了很大提高。 截止到2005年底,我市城镇社区服务设施1897处;其中,福利彩票公益金资助的星光老年之家1535个,安置下岗人员6870人;综合性的社区服务中心164个。 村委会换届选举继续推进。2005年,部分区县完成了村委会换届选举,绝大多数选民选举出了群众满意的村委会成员。全市共有9.7万人参加了选举,当年进行选举的村委会59个,参选率为99.4%。 随着机构改革,村委会和居委会进一步得到调整。截至2005年底,全市设有社区居委会2482个,比上年下降1%;居民小组62680个,比上年增加941个;居委会成员23577人,比上年增加6268人。村委会3957个,比上年增加17个,增长0.4%;村民小组27059个,比上年增加410个;村委会成员13512人,比上年降低4%。 基层政权与社区状况 单位:个

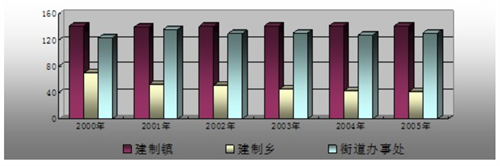

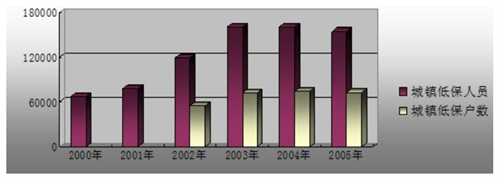

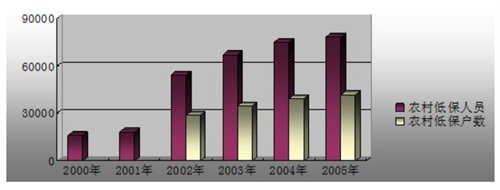

二、依法推进区划工作,乡镇街道撤并工作进一步推进 深入扎实开展行政区划总体规划,慎重稳妥调整行政区划变更事项,继续推进乡镇行政区划调整工作。截至2005年底,全市县级以上行政区划乡镇街道总数314个,其中:建制镇142个,与去年持平;建制乡41个,比上年增长7.9%,街道办事处由去年的125个增加到131个,增长4.8%,其中在城市化建设水平较高的地区增设7个街道办事处,在近郊区未整合社区建设撤并一个街道办事处。乡镇撤并进一步减轻了农民负担,推进了城市化进程,促进了农村经济的发展。 全面加强行政区域界线法制化建设,制订界线管理配套政策,全面建立和规范界线管理有关制度,受到民政部高度评价。2005年出版发行《北京市行政区划地图集》,标志着我市成为全国第一个完成乡镇以上各级行政区划地图编制工作的省市。适度调整海淀、房山、大兴、密云等8个区县26个街乡镇的行政区划,进一步加强街乡镇行政管理,促进地区间资源合理配置,推动郊区城市化进程,保持经济社会和谐发展。 行政区划情况 单位:个 三、进一步推进我市城乡社会救助体系建设,社会救助工作取得突破性进展 以市政府名义出台《关于推进本市城乡社会救助体系建设的意见》,社会救助工作取得突破性进展。以市政府名义下发《关于建立本市城市低保标准调整机制的意见(试行)》,初步建立起城市低保标准调整的科学机制,2005年我市城市低保标准由家庭月人均290元调整为300元。 截至2005年底,全市共有23.3万城乡低收入群众纳入低保范围。其中,城市低保对象15.5万人;农村低保对象7.8万人,基本实现了应保尽保。进一步贯彻落实城市低保分类救助制度,共为近6万名“三无”人员、老年人、未成年人、重残人等特殊困难人员按当年低保标准10%上浮了救助标准。实施《建立促进城市低保就业服务对象就业机制暂行办法》,下发《进一步促进城市低保对象就业工作等问题的通知》,停发了7.6万名就业年龄段内有劳动能力的城市低保人员粮油帮困金,加大促进城市低保对象主动就业的力度。截至2005年底,全市共有23878名有劳动能力的低保对象登记就业,占劳动年龄段内低保人数的44.5%,救助与就业的衔接机制初步建立。 城镇居民最低生活保障情况 单位:人、户数

农村居民最低生活保障情况 单位:人、户数

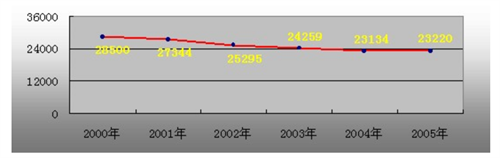

通过租金减免、实物配租、租金补贴和租金补贴还贷等措施,1.4万余户城市低收入家庭享受廉租住房待遇。支出临时救助资金3400万元,使因病、因灾等原因造成生活暂时困难人员得到了及时救助。为608户农村特困户翻建维修住房1914间。安排救灾资金1500余万元,及时有效地保障了灾民困难户的基本生活。制定灾民救助工作应急预案,初步建立救灾组织机构和队伍,提前做好受灾群众疏散、转移和安置等各项准备工作。在100个社区进行减灾巡回展活动,积极推进社区减灾活动,提高公众的防灾意识。 截至2005年底,全市直接接受捐赠款12299万元,比上年增长377.6%;间接接受捐赠3874.5万元,同比增长241.9%;捐赠物资448万件,为印度洋海啸灾区、对口支援灾区、贫困地区和本市困难群众的救助工作提供了有力支持。全市已发展“爱心家园”48家,帮扶困难群众15185人次。 四、优抚对象的基本生活得到有效保障,退役士兵安置改革稳步推进 抚恤补助经费大幅度增长,有效地保障了优抚对象的基本生活。2005年全市各级抚恤事业费支出3.1亿元,比上年增加0.8亿元,增长36.8%。截至2005年底,国家抚恤、补助各类重点优抚对象23220人,比上年减少687人,同比下降2.9%。2005年我市提前完成残疾军人换证任务,将伤残人员的残疾等级由过去的四等六级制套改为现行的一级至十级制。提高优抚对象定期抚恤补助标准,目前享受标准最高的是城镇户籍的红军老战士,每人每月1320元;享受标准最低的农村户籍的建国后五级、六级残疾军人,每人每月430元。并为1893名抗战老战士、老同志颁发了纪念章,发放慰问金351.9万元。截至2005年底,享受定期抚恤金的人员2366人,比上年增长1.8%。享受定期补助人员10295人,比上年下降4.9%。由于自然减员等原因革命伤残人员总数由去年的10756人下降到10559人,同比下降1.8%。全年共优待优抚对象户数21520户,优待总金额为7689.2万元。 退役士兵安置改革稳步推进。近几年党中央、国务院、中央军委相继出台了一系列有关安置改革的政策法规,大力推进军队离退休干部安置管理工作改革,大力推行退役士兵安置就业与自谋职业相结合的安置办法。我市去年也出台了《北京市扶持城镇退役士兵自谋职业优惠政策的意见》,大力推进退役士兵安置改革,截至2005年底,城镇退役士兵自谋职业人数已占全市城镇应安置总数的56%。安置退役士兵、复员干部3841人,比上年降低27%。其中:退伍义务兵3066人(城镇义务兵2192人);转业士官674人;复员干部101人。 全年共接收军队离退休干部、无军籍职工2728人,比上年降低0.3%,其中军队离退休干部2714人,占接收总数的99.5%,已全部按政策妥善安置。截至2005年底,军队离退休干部、地方离退休干部和军队无军籍职工实有人数已达到40941人,同比增长7.2%, 优抚对象人员情况 单位:人

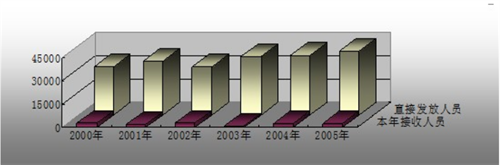

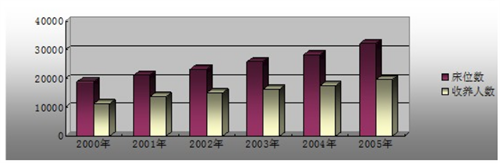

接收安置军队离退休人员情况 单位:人 五、积极推进社会福利社会化进程,新型的流浪乞讨人员社会救助制度稳步实施 城市生活无着的流浪乞讨人员的新型社会救助制度已经建立。认真贯彻国务院公布《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》,对城市生活无着的流浪乞讨人员变强制收容遣送为关爱型自愿救助,体现了党和政府对困难群众的关爱。2005年区县救助管理站设施建设有了新的突破,改善了救助管理站的办公条件和受助人员的救助条件,为更好地开展救助管理工作提供了有力的物质保障。截至2005年底,全市共有救助管理工作站20个,床位2081张,全市各救助管理站全年救助14.2万人次,其中,市未成年人救助保护中心共救助流浪儿童1291人次。建成开通北京市救助管理信息网络系统,实现全国救助工作信息共享,求助对象的身份界定更加高效、准确,降低了重复救助。自2004年9月以来,共集中救助新疆籍未成年人758人。 社会福利事业稳步增长。认真贯彻落实民政部“明天计划”共实施康复手术151名,手术成功率达到100%,实现三年任务两年完成的目标。出台《资助社会力量兴办社会福利机构实施细则》,符合条件的83所社会福利机构受到资助,社会福利社会化步伐加快。三项关于养老服务机构地方标准实施,至此,我市共有七项养老服务地方标准出台,位于全国同行业前列。制订《养老服务质量星级评定实施细则》,养老服务机构服务质量星级评定工作全面展开,社会福利机构的规范化管理和服务再上新台阶。积极推进城市街道敬老院改造试点工作,21所街道敬老院进行新建、改扩建工程,有效缓解了城市养老服务机构供需矛盾。开展无围墙养老院试点工作,探索以中介组织为主体开展居家养老服务的新模式。 截至2005年底,收养性社会福利单位327个;床位3.2万张,比上年增长15%;收养1.9万人,比上年增长12%。可提供食宿的社区服务中心18个,床位1840张,收养各类人员1069人。《家庭寄养管理暂行办法》的发布,促进了家庭寄养规范健康的发展。2005年全市收养性社会福利单位共收养儿童1926人,比上年增长29%;其中家庭寄养儿童1171人,其中儿童福利院收养儿童724人,全年被国内外家庭收养的孤儿、弃婴400人。 收养单位发展状况 单位:个、张、人

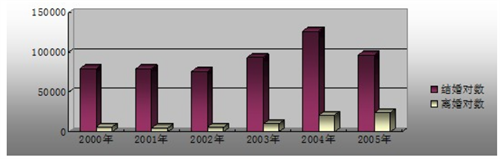

《婚姻登记条例》的出台,简化了登记手续,婚姻登记程序设置更加合理,登记服务水平显著提高,极大地方便了当事人办理婚姻登记。2005年全市办理结婚登记9.7万对,比上年增加3.4万对,比上年增长54%;其中:涉外及华侨、港澳台居民登记结婚937对,比上年降低3.8%;离婚2.4万对,比上年增加0.3万对,比上年增长14.3%。 福利企业继续减员增效。2005年全市共有福利企业1496个,比上年减少65个;残疾职工1.8万人,比上年降低4%;实现利润4.6亿元,比上年增长12.2%;年末固定资产已达到26.1亿元。 殡葬管理体制和事业单位内部机制改革逐步推进。八宝山火化场迁建各项准备工作有序开展。更新“八宝山在线”网站,全市殡葬网正式运转,提高了现代管理和服务水平。规范开展殡仪服务许可和外地来京人员遗体运回原籍两项行政许可事项的办理条件及程序。进一步规范殡葬市场秩序,对全市非法公墓进行全面清查,做好非法公墓治理整顿工作。全市火化遗体77156具,火化率保持在98%以上,骨灰处理方式进一步向多样化、立体化、园林化发展。举行骨灰撒海活动4次,播撒骨灰325份。 截至2005年底,全市共有殡葬事业单位40个,其中殡仪馆12个,民政部门管理的公墓22个,比上年增长10%。全市殡葬职工共有1896人,其中殡仪馆职工703人;与上年基本持平。 婚姻状况 单位:对

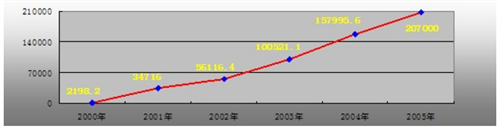

六、福利彩票发行再创佳绩 面对彩票发行的问题和困难,我们积极应对,从规范发行制度入手,严格操作规程,加大监督力度,堵塞管理漏洞,拓展市场范围,开发彩票新品种,又一次刷新了福利彩票发行的历史记录。截止到2005年底,全市销售福利彩票奖券20.7亿元,比上年增长31%;筹集公益金3.9亿元,福利彩票市场占有率也在逐年上升。同时我们积极与《北京晚报》合作,对白血病少年进行现场捐助。通过《都市真情》节目和《大宝真情互动》节目,加大对福利彩票的公益性宣传。截止到 2005年9月30日,全年通过节目帮助171人,团体14个,共捐助公益金146.5万元。 福利彩票发行情况 单位:万元

七、民间组织稳步发展 社会团体正在朝着布局合理、结构优化、质量提高的方向发展,在经济发展、社会管理和公共服务中发挥着越来越重要的作用。在培育发展民间组织方面,实施分类指导,重点培育发展了行业协会、公益性社团。由原来民间组织从单纯的数量增长转向合理布局、优化结构、提高质量的协调发展,成为促进经济社会建设的一支重要力量。截至2005年底,全市共登记社会团体2589个,比上年增长3.9%。其中:本年通过年检社团2043个,占社团总数的79%;市级跨地域活动的社团1065个,比上年减少92个;区县级以上地域活动的社团1524个,比上年增加190个,增幅为15%;其中行业性社团比上年增加86个。 民办非企业单位的管理更加规范。截至2005年底,在民政部门登记的民办非企业单位共有2541个,比上年增加463个,同比增长22.3%,其中:教育类1844个,卫生类79个,文化类37个,科技类110个,体育类108个,劳动类217个,民政类72个,社会中介服务业2个,法律服务业20个。 截至2005年底,全市登记基金会61个,比上年增长39%,其中公募基金会26个,非公募基金会35个。 民间组织发展状况 单位:个、%

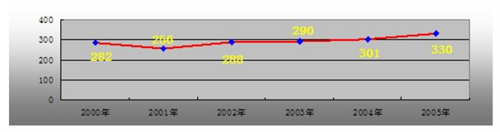

八、老龄事业健康发展 进一步完善“空巢”家庭老人帮扶措施,下发《关于在基层社区建立“空巢”家庭老人帮扶服务网络的实施意见》,对传统应急服务门铃进行升级换代,组织“一按灵”安装启动仪式。维权中心接待办理老年人来信来访来电165人次,结办率100%。开展基层社区老年维权工作试点工作,成立了老年维权工作站,开通社区老年维权热线,积极做好老年人维权工作。组织老年知识分子“医疗、教育、文化”援助郊区“银龄行动”,共举办活动11场。与市有关单位共同举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年——北京市老年合唱大赛”,参赛者总人数达6000余人,产生了较大的社会影响。在各种媒体共刊登、播出稿件100余篇,其中头版头条50篇,加大对老龄工作的宣传。 2005年是老龄事业开创性的一年。截至2005年底,全市老年人口数已达到197.6万人,其中65岁以上人口137.2万人,占全市总人口的8.9%;老龄工作机构330个,老龄工作人员152人,经费达到3581.1万元,其中财政补助2666.6万元;老龄直属机构5个,老年学校2417个,在校学员21.9万人。 城乡老年福利机构状况 单位:个

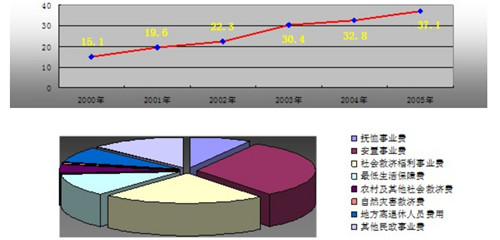

九、进一步夯实基础设施建设,加大民政事业费投入力度 各级财政进一步加大对民政事业的投入力度。截至2005年底,全市民政事业费总支出37.1亿元,比上年增长13.1%;其中:抚恤事业费3.1亿元,比上年增长34.8%;安置事业费11.5亿元,比上年增长11.7%;城镇居民最低生活保障支出4.4亿元,比上年增长2%;农村及其他社会救济费1.7亿元,比上年增长54.5%;社会福利事业费8.3亿元,比上年增长12.2%;自然灾害生活救济费0.2亿元,比上年增长28.4%;地方离退休人员经费3.1亿元,比同期增长1.3%;其他民政事业费4.8亿元,同比增长45.4%。 民政事业基本建设投资总额2.6亿元,比上年增长116.7%。其中:国家投资1.6亿元;自筹0.8亿元;福利彩票公益金占总投资额的2%。本年共施工项目8985个,其中用于社区服务基建投资1658.1万元,施工项目19个;用于收养性单位基建投资718.2万元,施工项目23个;用于其他基建投资2.4亿元,施工项目9个。 民政事业费支出状况单位: 亿元、%

|